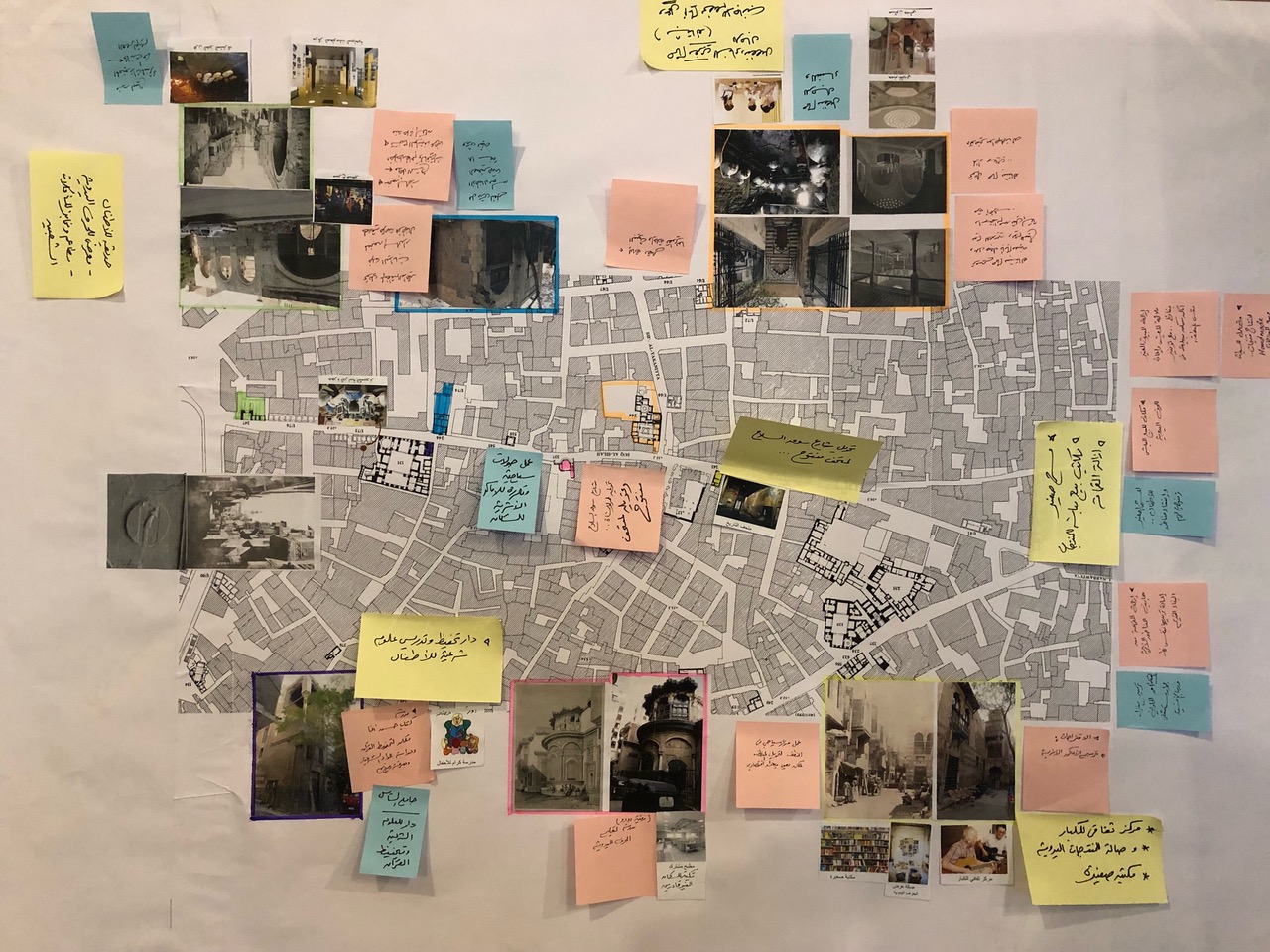

都市遺産と都市開発

<問題点>

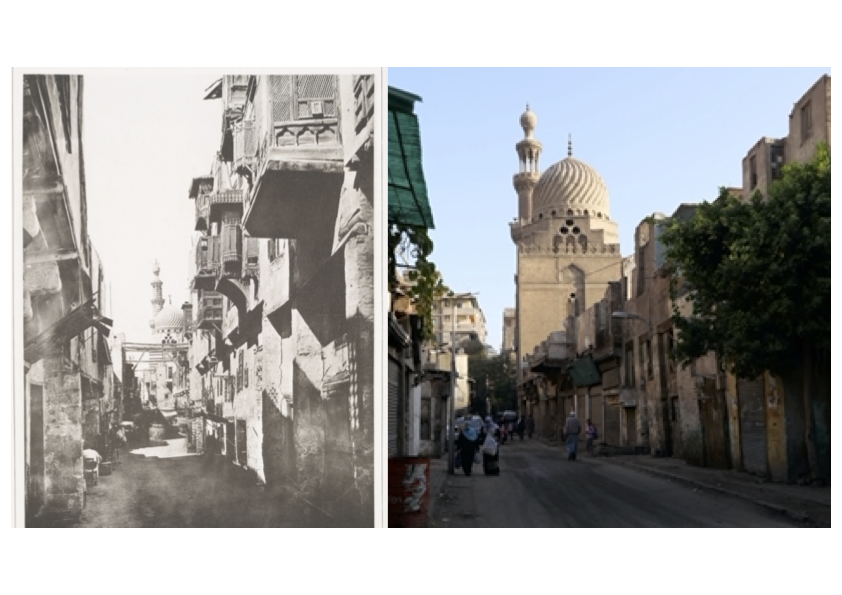

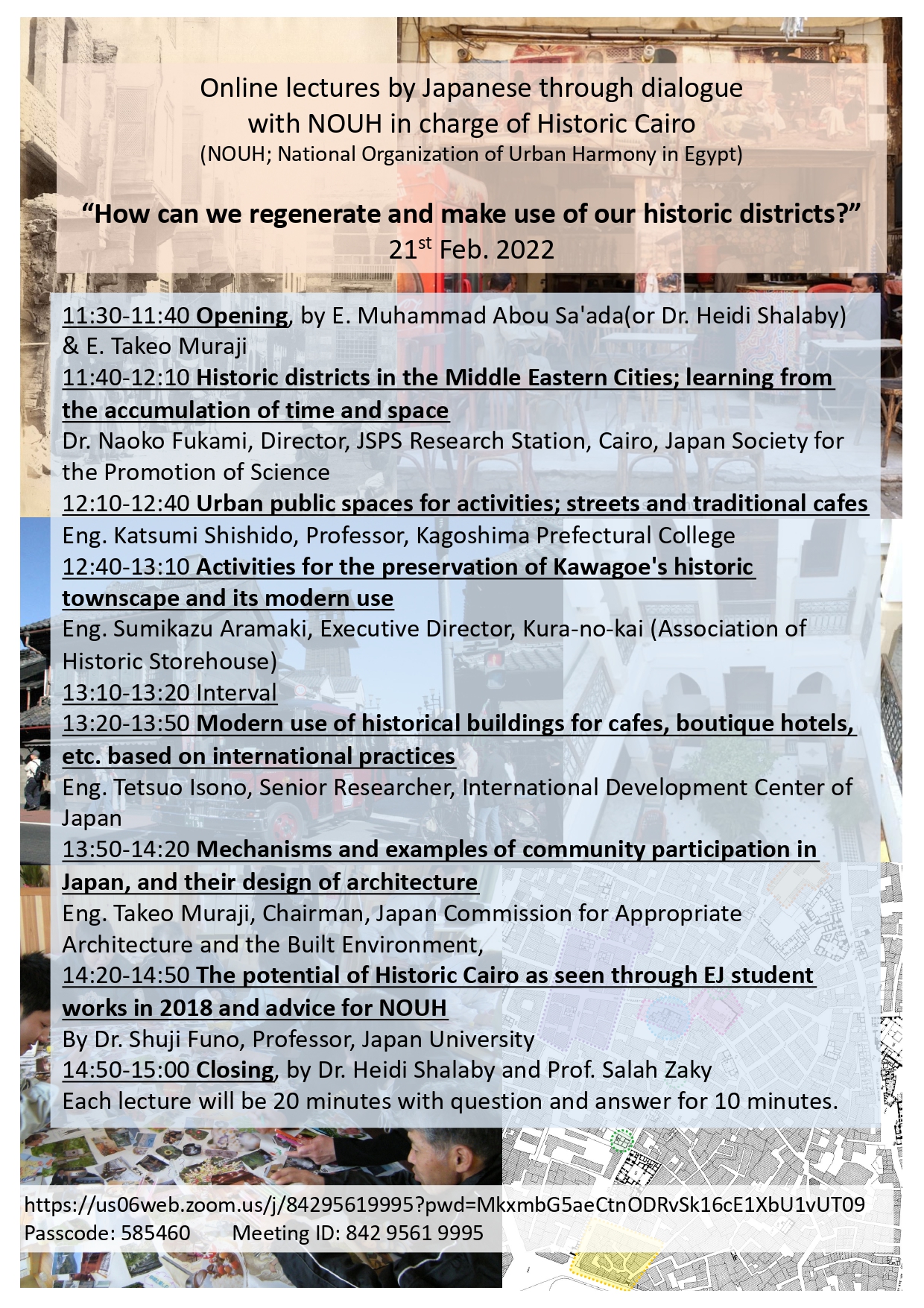

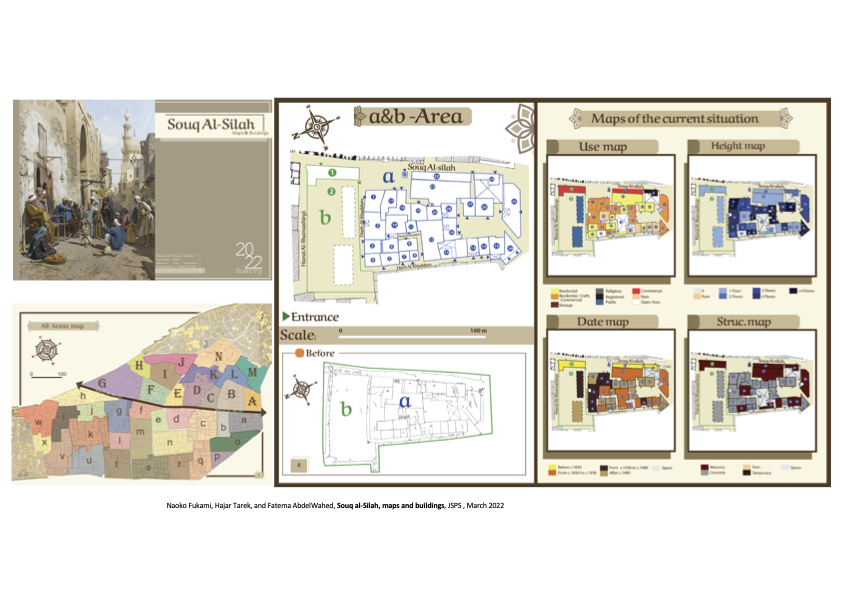

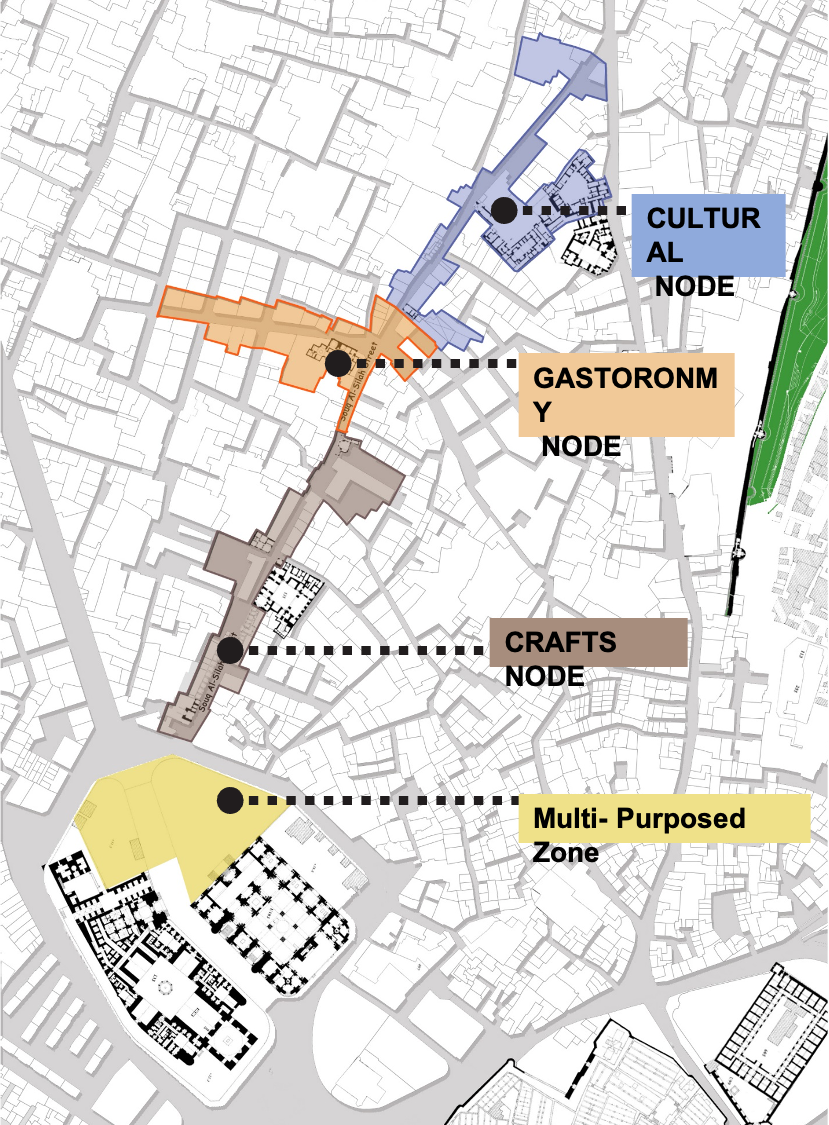

世界有数の歴史的価値をもつヒストリック・カイロ(旧市街)は1979年に世界遺産に登録された。10世紀末に矩形都市アル・カーヒラ(カイロ)が営まれ、サラディンが城塞を建設し、その後に数多くの建造物が築かれ、繁栄を享受した。現在もそれらの歴史建築が残るだけでなく、複雑な街路網と稠密な市街地状況には19世紀初頭の都市組成が保たれる。

しかしながら、アラブ革命以後の混乱に加え、昨今のシシ政権による強制的インフォーマル街区の一掃と再開発に際し、緊急度の高い危機的な状況を呈している。政府主導の老朽化住宅の一斉撤去と従来の町割を無視した都市計画の施行は目に余るものがあり、世界遺産指定街区内といえどもその危機に晒されている。

加えて、歴史的街区における歴史的建造物は、観光考古省により登録・修復されているものの、柵で囲み施錠し、利用していないため、痛みが激しくゴミ箱のような状況を呈している。歴史的価値を持ちながら登録されていない建物も多い。