Column文化遺産コラム

ペルーのクントゥル・ワシ博物館―地域住民30年の挑戦とこれから

2025年03月17日

文化遺産国際協力のいま 井口欣也

埼玉大学学術院 教授

1994年10月、南米ペルーの小さな農村に、ある博物館がオープンしました。日本の支援によって建設された2階建ての立派な博物館です。開館式にはアルベルト・フジモリ大統領(当時)もヘリコプターで駆けつけました。この博物館が大きな注目を集めたのは、この村にあるクントゥル・ワシ神殿遺跡出土の重要な考古資料のためだけではありません。その運営を村の住民たち自身がおこなうというかたちをとったからです。このクントゥル・ワシ博物館の歩みと最近の新しい動きを、遺跡発掘と博物館支援にかかわってきた経験からお話しします。

-

クントゥル・ワシ遺跡の発掘と博物館建設

クントゥル・ワシはペルー北部山地、カハマルカ県にある神殿遺跡です。アンデス考古学で形成期と呼ばれる時期の後半にあたります(前950年~前50年頃)。農耕の発達も十分ではなかった時期から、アンデスでは各地に神殿がつくられました。神殿は宗教施設としてだけではなく、社会統合の中心や地域間交流の結節点としての役割をもち、文明初期の社会発展を牽引したのです。クントゥル・ワシも重要な神殿遺跡の一つとして知られていましたが、本格的な調査に着手したのは日本の研究者たちが最初でした。

1988年、大貫良夫先生(現東京大学名誉教授)と加藤泰建先生(現埼玉大学名誉教授)が率いる調査チームがこの遺跡の発掘を開始し、翌年2回目の調査で驚くべき発見がありました。神殿建造物の床下から、金製品や象形土器などを副葬品とする3つの墓が見つかったのです。金製装飾品の時期は前800年頃で、アメリカ大陸で最古の部類に属するものです。ペルー内外でも大きく報道されました。さらに90年の緊急調査では、金製品のほか6千点あまりの石製・貝製のビーズ玉を含む特別な地位の女性の墓も発見されました。

発掘や遺物整理の作業にも参加していた村の住民たちは熱狂し、この「村の宝」を村で保管したいという意見が大勢を占めました。いうまでもなく、クントゥル・ワシ遺跡の出土品はペルー国家に帰属する文化遺産です。しかも電気も通っていないこの村で貴重な考古資料の保管が可能なのだろうか―。村の外からは否定的な意見も聞かれました。

しかし、クントゥル・ワシ遺跡を長い間盗掘されぬよう守ってきたのも、発掘作業に加え調査中の住居や食事を我々に提供するなど惜しみない協力をしてくれたのも村の人たちです。住民の意向を尊重するため、大貫先生を中心とする調査チームはペルーの政府や文化庁(現文化省)との調整に奔走しました。また、日本でクントゥル・ワシの展覧会を開くと同時に支援の呼びかけをおこない、クントゥル・ワシ村の博物館が実現したのです。建設資金は、日本での展覧会主催者や一般来場者、在ペルー日本企業からの寄附、そして外務省の草の根文化無償資金協力など、日本の多方面からの財政支援によるものです。

-

1989年にクントゥル・ワシ遺跡から出土した十四人面金冠。前800年頃。 (撮影:Alvaro Uematsu 、©クントゥル・ワシ調査団)

-

1994年10月15日に行われたクントゥル・ワシ博物館開館式(©クントゥル・ワシ調査団)

-

発掘の作業をおこなう村の人たち(2012年、©クントゥル・ワシ調査団)

-

-

住民による博物館運営と支援

いうまでもなく、博物館は建物ができればそれで完成ということではありません。なによりも運営と維持管理が重要です。村では開館の前年に住民をメンバーとするNPO組織「クントゥル・ワシ文化協会」が設立され、運営体制を整えました。しかし、博物館の見学経験さえない住民が多い村では、これは大きな挑戦でした。調査チームの關雄二先生(現国立民族学博物館名誉教授)は、開館に前後して、博物館の日常的な業務から運営全般について徹底したレクチャーをおこないました。文化協会の中には博物館運営委員会が組織され、その委員が受付、ガイド、会計、警備などの主要業務を担当し、ほかの会員は毎週月曜日の館内清掃などをおこなうことになりました。

博物館が開館したことによってペルーの公的機関も動き、97年には内務省の協力で警備専従の駐在所が博物館の隣にできました。常駐する警察官は村に溶け込み、警備以外にも博物館の日々の仕事に手を貸してくれています。99年には村に電気も通りました。2011年にはカハマルカの街からの道路も舗装され、観光客のアクセスも格段によくなりました。文化省はクントゥル・ワシ文化協会と協定を結ぶことで、国家に帰属する考古資料を保管・展示することを正式に認めました。同省のカハマルカ支局からも、さまざまなサポートを受けられるようになりました。

-

見学に来た学校の生徒にガイドをする博物館運営委員(当時)のフリオ・カバニヤス氏。発掘調査に参加した経験も語られる。(筆者撮影)

-

月例の博物館運営委員会会議。日曜の夜、博物館の閉館後に集まる。(筆者撮影)

-

-

継続する日本からの協力と外部からの関心

開館後も日本からの協力は途切れませんでした。99年、2回目の草の根文化無償資金協力によって博物館3階部分が新たに増築され、黄金製品の展示室ができました。さらに2000年から03年にかけては、ユネスコ日本信託基金によってクントゥル・ワシ神殿正面の擁壁と大階段を中心に修復保存がおこなわれ、当時の神殿の様子が常時見られるようになりました。この事業には研究者チームに日本とペルーの保存専門家も加わり、遺跡では村民を中心とする100人あまりの人びとが作業に汗を流しました。力をあわせ大きなかけ声とともに巨大な壁石を運ぶ光景は、3000年前におなわれた神殿建設の協働を想像するにふさわしい光景でした。

2013年からはJICA青年海外協力隊員も派遣されました。これまで2人の隊員が生活を共にしながら博物館運営を手助けしてくれたことで、村にも活気があふれました。今年は新しい隊員が派遣される予定です。また、2009年に発足した「希有の会」は、クントゥル・ワシを訪れて感銘を受けた日本の有志の方々によって組織された市民ベースの支援団体です。

われわれ研究者もクントゥル・ワシ遺跡の発掘調査をペルーの考古学者とともにいまも継続しており、博物館に学術的な支援と運営上の手助けをしています。その後の発掘によって、黄金製品を副葬品に含む「特別な墓」は全部で8基となりました。クントゥル・ワシの調査にはこれまで多くの日本人学生も参加し、いまは研究者となって別の遺跡を調査していますが、そうした人たちがときに日本から家族を連れて村に顔を出すこともあります。このように、遠い国から30年のあいだ変わらぬ関心が寄せられていることも、住民たちの博物館運営にとって大きな心の支えになっているのです。

日本では1992年~94年と2000年~01年に合計16会場でクントゥル・ワシの展覧会が開かれ、多くの来場者を集めましたが、ほかにも、中国、スイス、アメリカ、イギリスの博物館からも展示品の貸し出し要請があり、国外での特別展示が実現して好評を得ています。

外部からの関心と評価によって、住民の意識にも変化がありました。都市部や国外から訪れた人たちは博物館が村民によって運営されていることを知り、しばしば驚きと賛辞の言葉を残していきます。国連の人間開発報告書にもペルーの住民参加型開発の事例としてとりあげられました。また、近隣の自治体や学校から住民の博物館建設と運営の経験を話してほしいと文化協会に講演依頼があり、メンバーが大勢の聴衆の前で講演をすることもありました。講演では拍手喝采、子供たちにサインを求められることもあったといいます。こうした経験をへて、住民たちはクントゥル・ワシが自分たちだけの「村の宝」ではなく、普遍的価値を有する文化遺産であり「人類の宝」なのだと実感するようになったのです。

-

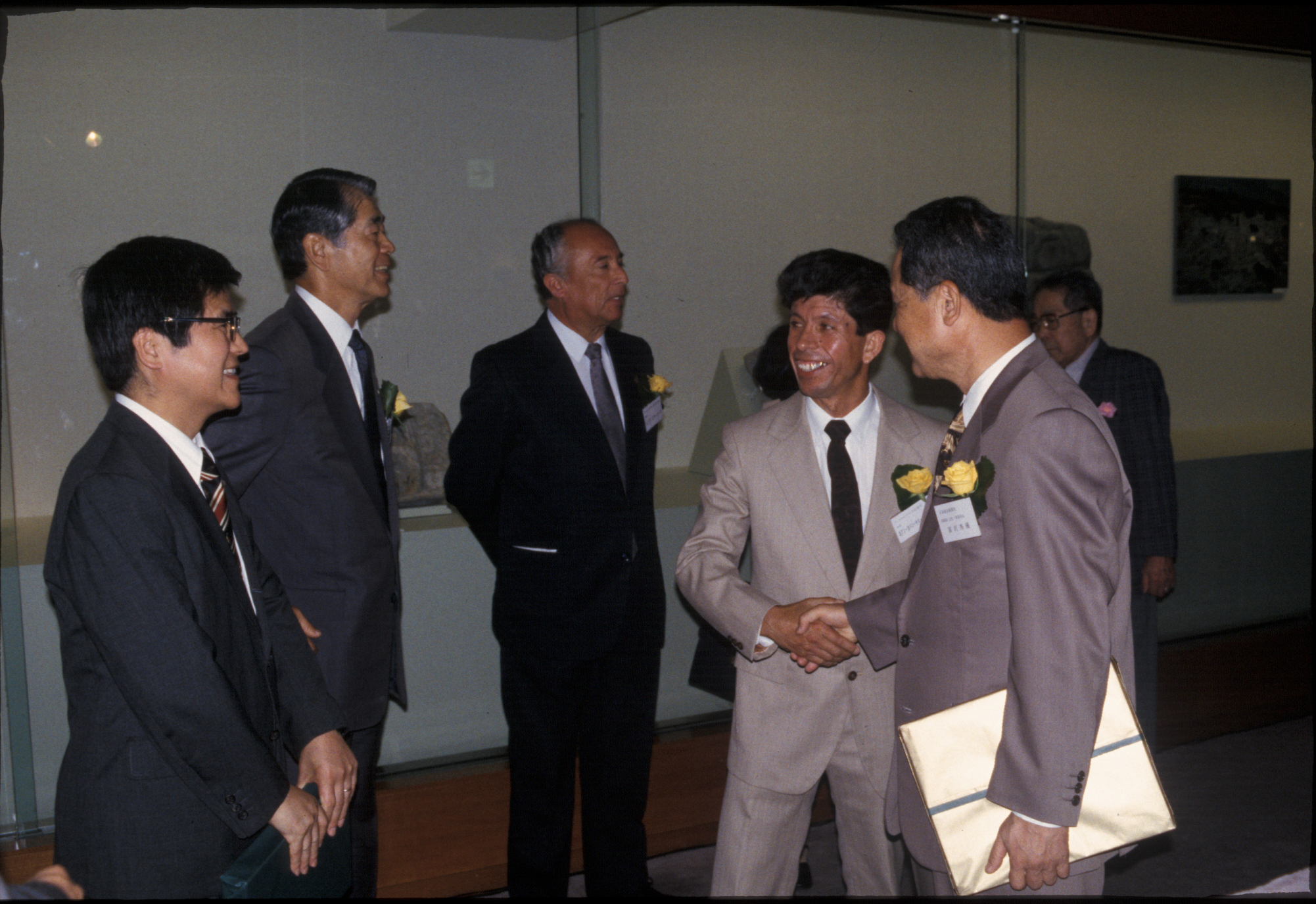

2000年5月、サントリー美術館で開催された展覧会「クントゥル・ワシ神殿の発掘-アンデス最古の黄金芸術」のセレモニーで。村民で文化協会会長(当時)のフアン・カバニヤス氏(右から2番目)が主催者(日本経済新聞社)の招きで日本を訪れた。(©クントゥル・ワシ調査団)

-

クントゥル・ワシ神殿の保存修復作業で壁石を運ぶ人びと(2002年、撮影:大貫良夫)

-

「希有の会」の財政支援により実現した博物館屋根の交換。作業はクントゥル・ワシ文化協会員が総出でおこなった。(2010年8月、筆者撮影)

-

-

博物館30周年と展示改修

2024年にはクントゥル・ワシ博物館にとって2つの大きな出来事がありました。ひとつめは、開館30周年を迎えたこの年の9月7日、盛大な記念式典が開催されたことです。在ペルーの山元毅大使ご夫妻、ウクライナのユリ・ポリュコヴィッチ大使も来訪し祝辞を述べられました。

もうひとつは、展示品を貸し出した大英博物館とJ・ポール・ゲティ美術館(米国)からの寄付金によって、博物館展示の全面的なリニューアルが実現したことです。なかでも目玉は10点の石彫展示です。これらの石彫は、ジャガーや蛇と人間を融合した超自然的モチーフの図像を有しており、クントゥル・ワシ神殿を特徴づける重要な考古資料ですが、大きい石彫は重量も1トンをこえるため、これまでそのほとんどは博物館1階奥の暗い床の上に置くことしかできませんでした。今回の改修で重量に耐える土台と転落防止の措置がとられ、新しい説明パネルと効果的な照明も設置されました。もちろん、改修作業では文化協会の中心メンバーも大きな役割を担いました。

-

一新された石彫の展示(撮影:關雄二)

-

2024年12月、博物館展示リニューアルの式典で。文化協会会長のアメリコ・ガルシア氏(右から2番目)、展示改修を担当した考古学者ディアナ・アレマン氏(その左)、文化省カハマルカ支局長のジュディス・パディーヤ氏(左端)(撮影:マリエラ・リベラ、©ペルー文化省カハマルカ支局)

-

-

クントゥル・ワシ博物館のこれから-新しい価値の創出のために

この先、クントゥル・ワシ博物館が50周年、100周年を迎えるための未来を考えると、もちろん課題もあります。ひとつめは、日本だけではなく、ペルー国内での支援体制を拡大することです。これまでも、ペルーの政府や文化省、観光省、地方自治体といった公的機関から受けたサポートには多大なものがありました。しかし、今後はペルーの民間による協力の輪も広げていきたいところです。地元住民だけがすべてを担うのではなく、ネットワークで結ばれたペルーの人々が、いろいろな形で博物館の運営に協力してもらえれば、なお心強いところです。

もう一つは継承の問題です。若い住民は進学や仕事のために都市に出ていく傾向にあり、村では高齢化が急速に進んでいます。また、黄金発見から博物館開館に至る30年あまり前の「熱い経験」を共有している人も少なくなってきており、世代によって博物館への思いに温度差があることも事実です。しかしながら過去の経験にこだわるよりも、これからは、博物館での新しい出会いや活動を通じて新たな記憶と価値が創出されていくことが重要だと感じています。

遺跡は研究者だけのものではありません。将来にわたる文化遺産の価値は、さまざまな人びとが集まる場となることから生まれます。遺跡や博物館を日常的な景観として生きる地域住民、国の内外から訪れる観光客、歴史を学びにやってくる学校の生徒、観光資源としてさらなる活用を模索する人びと、そして調査する研究者―。さまざまな目的と立場でやってくる人びとが出会い、言葉を交わす場であることが文化遺産を活性化し持続的なものとするための基盤となります。これからも、その出会いの中心にクントゥル・ワシ博物館が存在し続けることを願っています。

-

30周年記念式典のため、文化協会メンバーは早朝4時から大鍋で約400人分の昼食を用意した。(筆者撮影)

-

2024年9月7日に開催された30周年記念式典(筆者撮影)

-