Column文化遺産コラム

古代人の技術を知り、後世に残す考古学者の仕事に注目

2019年03月04日

「古代遺跡を発掘する」、考古学者ときくと、なんともロマンあふれる仕事に聞こえます。

しかし、実際に現場で行われる作業というのは地道で細かい作業の繰り返し・・・

それはなぜかといえば、遺跡が私たちに提供する情報をひとつとして逃さずに、

正確に記録し、その遺跡の価値を認識することが、その遺跡の保護につながるからです。

例えば土器のかけらひとつにとっても、それは同じこと。

今回は、考古学者の方に土器の製図作業について教えてもらいました。

どんな道具を使うの?

-

測量器

-

ノギス・キャリパー

-

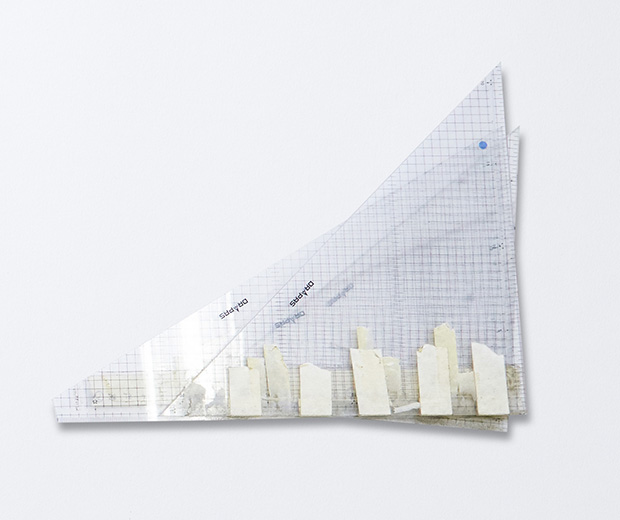

定規

-

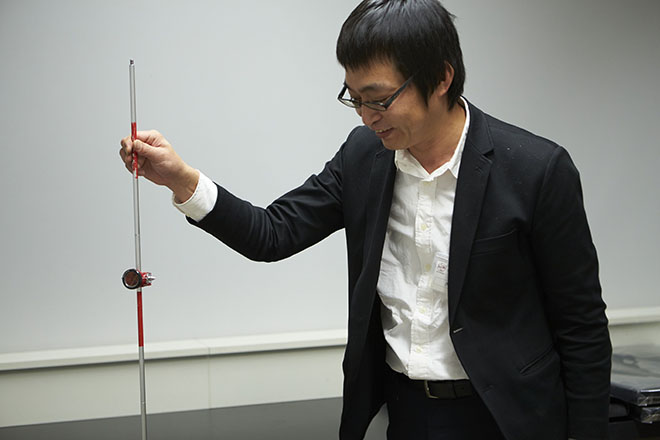

真弧(まこ)

-

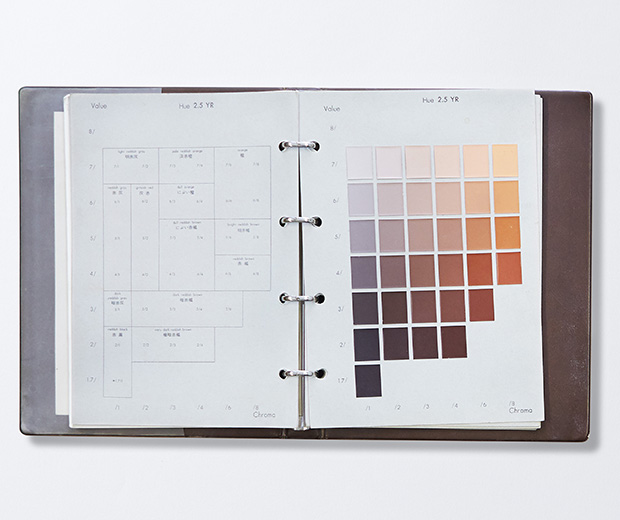

土の色のカラーチャート

私のお気に入りの道具

久米さんのお気に入りは「真弧(まこ)」

学生時代に購入して、はや20年以上。学生にとっては高価なものでした。使い込むことで手に馴染んできて、より一層使いやすくなります。竹製の真弧は日本発祥とも言われますが、遺物を傷つけないようにという配慮から生まれたものと言われています。

発掘作業とはどんな手順でしょうか?

土器が出土した位置を測量して記録します

発掘したらとにかく記録・記録・記録! まずは、どこから出土したのかを測量器で測定して平面図に記録します。現場では「位置を落とす」という符牒で言ったりしますね。

土器を水で洗って乾かします

土器を水洗いして乾かします。土などを洗い落として土器の表面の状態や色、そして形を確かめるためです。一つひとつナンバリングしていく作業を「登録する」と言ったりします。

こっそり聞いてみた 1

どうして発掘の世界に?

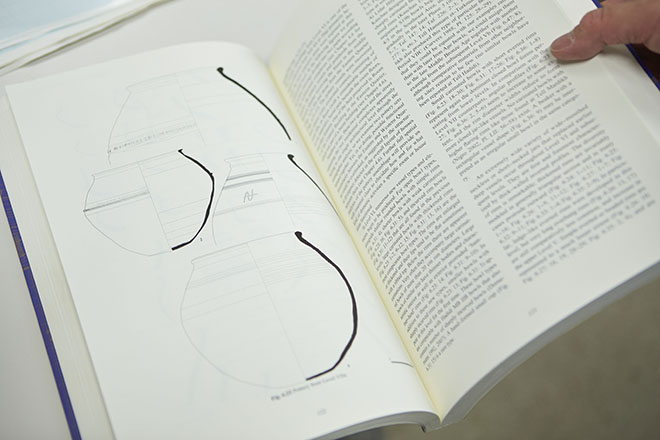

土器を記録します

さてここから、土器の形を様々な角度から紙に落とし込んでいきます。まずは破片を観察して正しい角度を推測します。特徴的な土器だと写真も撮りますがほとんどは手書きの線画で残します。

こっそり聞いてみた2

発掘にはどんな人が向いていますか?

断面図も必要です

最初は実際に土器をなぞってみます。断面を記録するため、ノギスやキャリパーで厚みも測りますが、まずは手で触ってみて、厚みが変わったポイントを数点ピックアップしていきます。一度に大量の土器や破片が見つかることが多いので、スピードも大事。慣れてくるとどこを計測するべきかなどのノウハウが蓄積されてきます。

こっそり聞いてみた3

この作業、好きですか?

真弧などを使って形状を写し取ります

立体的な形状は、この真弧で測ります。使い方としては型を取るような要領ですね。この竹を使ったコンフォーマターは日本独特だと思います。金属などだと傷を付けたりしかねませんので、これは遺物に優しい工夫ですよね。考古学的に年代を特定する要因となる部分は特に丁寧に測ります。

こっそり聞いてみた4

写真に撮ったり3Dスキャンしたりしては?

色などの情報や特徴も付記します

土器の色も記録します。そのための土の色用のカラーチャートがこちらです。古代の土器ですから、1つの土器でも表裏や部分々々で色が変わっていますから、それも記録します。この部分は濃い黄色、この部分は薄い黄色とかですね。

これはびっくり

アナログ過ぎない?

図面をスキャンしてデータ化し報告書にまとめます

最終的には、手書きの記録をスキャンして、ペンや描画ソフトを用いてトレースし、このような報告書にまとめます。発掘の状況や土器についての情報がこれを見れば誰でも分かるわけです。このように情報が蓄積され、共有されていくことで、考古学全体の研究が発展していくわけですね。

こぼれ話ください!

大発見!と思ったら勘違い。